Process

津軽焼が

できるまで

千代造窯ならではの、津軽焼の制作過程をご紹介。

伝統的な作陶の手法を受け継ぎながら、独自の技術と感性を作品に込めます。

粘土は弘前市悪戸をはじめとする津軽の土、釉薬は地元の農家さんにいただいたワラによる藁灰釉に、青森県のりんごの木灰などをブレンドしたもの、窯焼きにくべる木は津軽の松、と、津軽の素材にこだわりました。

土を練る

-

まず最初に、素材となる粘土をよく練り、ムラなく均一な堅さにします(荒練り)。 -

土の中の空気を抜くために、土を回転させながら練り込みます(菊練り)。 -

均一なひだがついて、菊の花びらのように見えます。

成形する

-

土をまとめてろくろの上に設置し、叩いて安定させます。 -

水を打ちながらろくろを回し、粘土を両手で挟み込んで高く引き上げ、崩して元に戻す作業を繰り返します。こうして粘土を均質にし、挽きやすくします(土殺し)。 -

中心から押し広げるように、両手を使って大まかな形を整えます。 -

なめし皮で、表面を滑らかにしていきます。 -

製品の型となるコテをつかって、一定の形になるよう調整します。 -

内側の径は、トンボという道具を使って揃えます。 -

作品の底の位置に糸(しっぴき)を食い込ませて、慎重にカットします。 -

成形が終わったら、ある程度の形になるまで乾燥させます。乾かし過ぎると面白味がなくなるので、ある程度やわらかく、味が出る状態にとどめます。

仕上げ

-

高台を所定の高さになるまで削ります。 -

高台の内側を削ります。削りすぎると穴が開いてしまうので、慎重に作業します。 -

高台の周囲もカンナで整えていきます。中心がずれて重心が傾かないようにするのが基本ですが、わざと中心をずらして、遊びのある作品に仕上げることもあります。 -

木べらなどを使って、最終的に調整します。

素焼き

施釉

本焼き

-

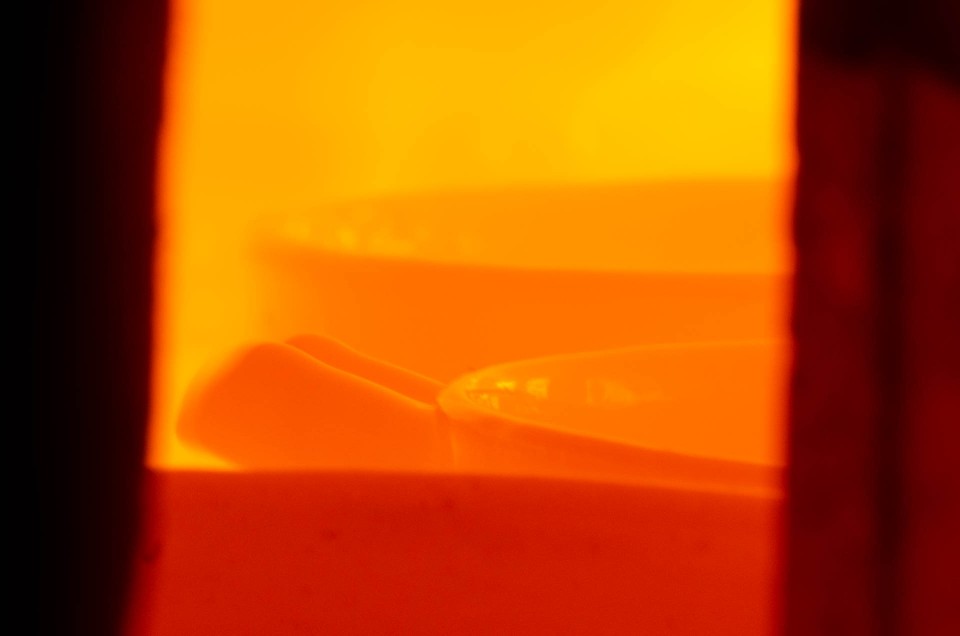

乾燥した松の小割りをくべ、900度から1,300度を目指し攻め焚きに入ります。 -

外の気温が低いほど、火の勢いが強くなり、煙突から出る火の粉にも勢いが出ます。 -

窯焼きのたびに温度変化のグラフをとり、狙った通りの焼き上がりが再現できるように努めていますが、温度管理がうまくいかなかったときにこそ、面白い作品ができることがあります。 -

釉薬の溶け具合を隙間から見て焼き具合を確認します。